幸存者偏差:不要被看到的东西迷惑了判断

时间:19-11-27 来源:今日头条

幸存者偏差:不要被看到的东西迷惑了判断

幸存者偏差,是一个心理学领域的名词,它描述的是一种大多数人都会犯的逻辑谬误。

光听这个名字,想必你也是一头雾水,不明白这个“偏差”说的究竟是什么,但是它所描述的问题,你在生活中一定不陌生,甚至是你的亲身经历。

说起这个名字的由来,就不得不说一段历史故事:

在二战期间,英美军方,为了加强战斗机的机身防御,集合了一批专家分析幸存战机的受损情况,以此来思考如何加固机身。

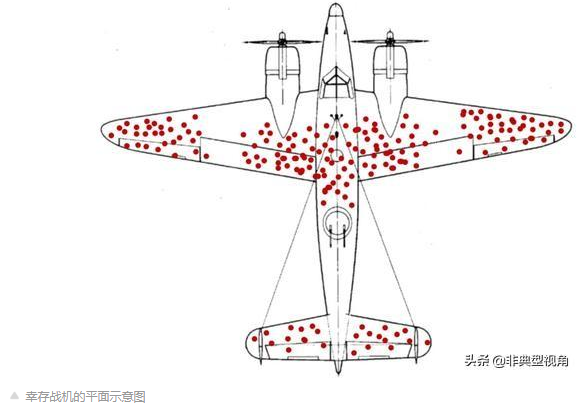

上图是一张当时幸存战机的平面示意图,图片上的红点是战机受到攻击留下的弹印。那么分析了战机的受损情况,该如何加固机身呢?(大家也可以想一下)

当时,大多数专家认为,应该着重加强受到弹药打击多的部位,像是机翼和机身中部,还有尾翼,一些战机的这些部分甚至被打得千疮百孔。

而在这个时候,美国的统计学家沃德教授(Abraham Wald)却提出了不同的意见,他的意见和大多数专家的正好相反:认为恰恰应该着重加强战机完好的地方,比如机身后部和两个机翼上的风扇。出人意料的回答引来的是其他专家的质疑,沃德教授为自己的结论提出了理由:

“这些能够飞回来(幸存)的战机上,没有受到弹药打击的部位反而是最脆弱的,因为这些部位受到攻击的战机,早就已经坠毁了,所以我们当然就看不见了”。其他专家听了沃德教授的解释,也马上就反应过来了,幸存下来的战机中,留下大量弹药的部位,反而是更加坚固的,虽然受到了攻击,但足以支撑飞行员飞回来。

最后军方采纳了沃德教授的意见,而事实证明,他是正确的。

为什么大多数专家会做出错误的判断呢,因为我们能够看到的,只是这些幸存下来的飞机,而那些在战争中坠毁的飞机,是看不到的,所以在做决策判断的时候,只是考虑了这些幸存的特殊样本,而没有从整体上来考虑问题,那么得到的结论往往是错误的。这就是“幸存者偏差“”这个名称的由来。

可以用一句简单的话来描述幸存者偏差的含义:“你所能够看见的,仅仅只是你能够看见的”,而其他更多的信息是隐藏起来的,不考虑周全的话,很可能做出错误的判断。像是我们只能看到海平面上的冰山,却看不到隐藏在海面下更大的山体。

生活中“幸存者偏差”的例子有很多,我们举三个有趣的例子:

近年来,网络直播如火如荼,这个主播年薪百万,那个主播年薪千万;这类信息引诱着脑袋发热的网民加入直播的行列。但是冷静下来想想,我们听到的这类“年薪百万”的新闻,只是媒体想让我们看到的,试问,媒体会写一个没有名气的主播吗?我们一直接受着媒体灌输给我们的资讯,就形成了“主播行业赚钱”的观念。但现实情况是:红火的主播是有,但也就是少数人;更多的那些没有名气,也没有收入的主播,而这个群体,恰恰是我们是看不到的。

“卖降落伞的淘宝店卖家,永远也不会有差评”,因为能够评论的人,都是降落伞安全降落的人,而那些想要差评的——降落伞失效的——死人是没法评论的。

“为什么在电影院上映的国外片,质量都很不错,而国产片却有很多烂片”,这也是“幸存者偏差”在从中作梗。因为只有那些在国外市场口碑好的电影,才会被引进国内,而烂片是不会被引进的。所以我们看到的都是优质的国外片,而国产片就良莠不齐了。

现在,想必大家都对幸存者偏差有了一定的了解了,生活中还是有其他很多的例子,像是“读书无用论”,“偏方治大病”,仔细想想就知道错误出在哪里了。

幸存者偏差,给我们的警示是:我们所能看到的,知道的可能并不是全面的,不能根据片面的信息去做判断和决策。特别是在互联网时代下,信息是爆炸的,碎片化的信息不断冲击着我们的大脑,使得我们失去了安静下来思考的能力,不要被媒体驱使了,听风是雨,变成一个互联网世界的“行尸走肉”。

摘自—今日头条

| 上一篇 | 下一篇 |

|---|---|

| 马光远:2020年,不犯错是第一原则 | 廖建文:突破认知——挑战增长的极限 |